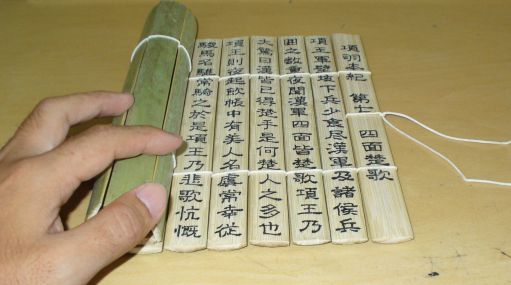

竹を截(き)りて筒を為し、破りて以て牒(ちょう)と為す。筆墨の跡を加えて、乃ち文字を成す。大なる者は経と為し、小なるものは伝と記を 為す。木を断じて槧(ざん)と為し、之を析(わ)りて板と為す。力、刮削(かつさく)を加えて、乃ち奏牘(そうとく)を成す。 (王充『論衡(ろんこう)』量知篇より竹簡の作り方についての記

述)

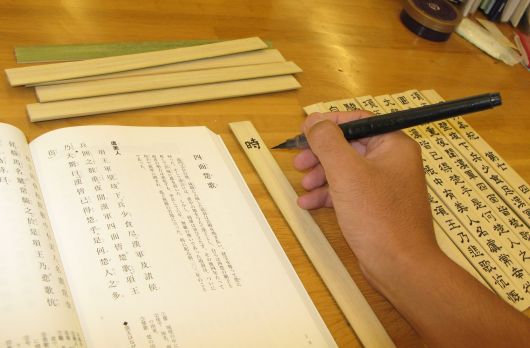

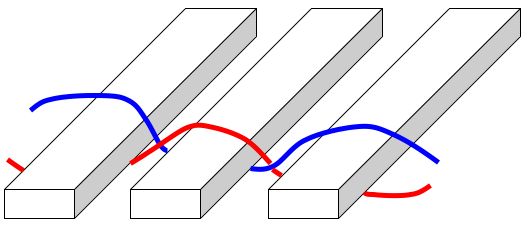

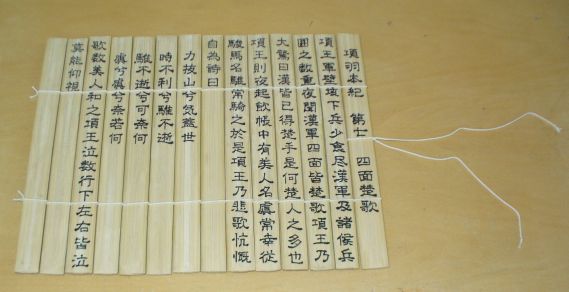

まだまだ紙が一般的ではなかった漢代まで、文書の材料として広く使われていた竹簡。薄く細長い板状にした竹に文字を書き、それを糸でつなぎ あわせるというもの。紙に比べて重たいのが欠点です。 でも、紙よりも書き損じの訂正は簡単です。もし文字を書き間違えた場合は、消しゴムの代わりに刀で削ればオッケー! 一文を書き直したい場 合は、その箇所の竹を抜き取り、新しい竹に入れ替えればオッケー! かえって紙に書くよりも編集が楽かもしれませんね。ワープロみたいで。 ん? てことは、後世の人が書き換えることもあったかもしれません。権力者にとって都合の悪い語句を訂正するとか、作者の部分を自分の名前に してしまうとか、、、いないかな? 【製作過程】  ①実家の裏山の竹を切って、流しそうめんをしました〜!  ②えー、さて、おいしいそうめんを食べた後は、 流しそうめんに使った竹を割ります。 ナタの代わりにハサミで竹を割りました。  ③かんな(ホームセンターにて600円で購入)で、 表面を平らにし、形を整えます。  ④長さ一尺(23cm)、幅1〜2cm、厚さ2?3mmのこのような板をいくつか作ります。  ⑤当時使われた隷書体で、「史記」の四面楚歌を書いてみました。 高校古典(漢文)の教科書にたいてい載っています。   ⑥板をタコ糸でつなぎます。編み方は図のような形で。  ⑦完成!   ⑧保管するときは、くるくる巻きます。 本を「第一巻」「第二巻」と呼ぶのは、ここからきているとか。 【参考文献、ホームページ】 ・冨谷至『木簡・竹簡の語る中国古代―書記の文化史』岩波書店、2003年 ・ばさら日本史 … 手作りの日本史実物教材を紹介しているHPです。このHPで竹簡の作り方を勉強しました。竹簡の他にも手のこんだ実物教材が盛りだくさん。  |